ニュース&トピックス

2025年10月17日

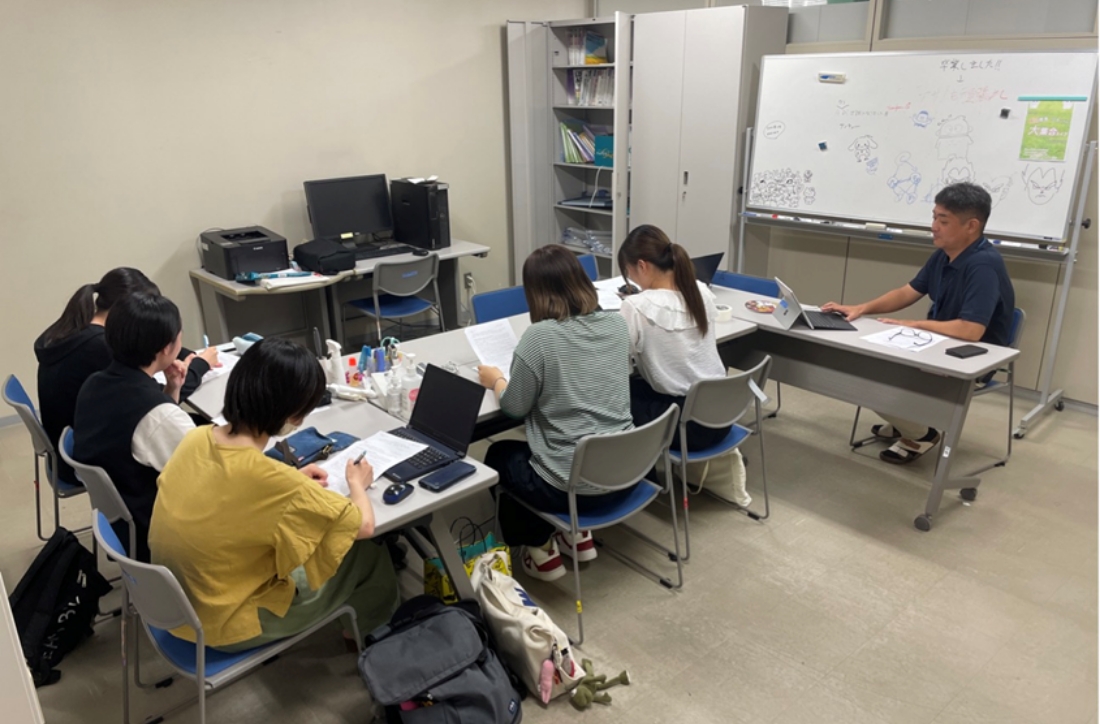

広島国際大学の学科広報「広国広げ隊」が、心理学科の清水健司教授に「ゼミ」での活動についてお話を伺いました。

1.本日は心理学科の清水先生にゼミ活動についてお話を伺います。まずは先生の専門分野について簡単にご紹介いただけますか?

臨床心理学です。心理学の知識を生かしながら基礎的な知識と応用的な知識を活かし、困っている方に、なぜこういう状態になっているのかというアセスメントを行い「どういう風に支援したら少しでも楽になるだろう」という部分を考えて支援を行っています。

2.大学でのゼミ活動がどのようなものか、高校生や初年次の学部生にもわかるように説明していただけますか?

ゼミとは少人数で特定のテーマについて研究や議論を行う授業のことです。中高と同じく大人数で受講する講義もありますが、40人や100人いると、個人の進捗状況や学習内容を詳しく把握することは難しくなります。その点、ゼミでは、7~8人という少人数で構成されており、教員が学生ごとの進捗状況を把握しながら丁寧に指導でき、学生にとっても、安心して意見や質問ができます。そのような環境の中で、学生は自分が知りたいことを掘り下げて研究を行います。

3.清水先生のゼミでは具体的にどのような研究テーマや活動に取り組んでいますか?他のゼミとは異なる清水ゼミならではの特徴や魅力について教えてください。

私自身は臨床のアプローチを中心に、精神病理に関する研究や、精神疾患を未然に防ぐための研究を行っています。ただし、ゼミでは学生が自分の興味に基づいて研究テーマを選ぶことが最も大事だと思っています。それなので、特にこれといったテーマを定めてはいません。しかし、「選ぶこと」に責任をもって学びを深めてほしいです。

4.清水先生ご自身にとって心理学の醍醐味はどのような点にありますか?また、その魅力や面白さなど、ゼミ活動を通してどのように学生に伝えていきたいとお考えですか?

心理学の面白さは、学んだことが実際に役に立つ瞬間を直に感じられる点にあります。 例えば、カウンセリングの中で相手が良くなっていく過程を見ると、自分のやってきたことが効果的だったと実感でき、嬉しくなります。

5.最後に、清水ゼミに興味を持っている学部生や将来心理学を学ぼうと考えている高校生に一言お願いします。

勉強では自分で問いを立てて、その問いに答えることが重要です。自分で問題を発見し、解決しようとする過程で得られる充実感が学問の面白さだと思います。そうした探求を重ねていく中で自分の成長を感じることができ、自信を持つこともできます。ぜひ恐れずに挑戦してみてください。そして、そこで得た自信をもって社会に羽ばたいてほしいですね。