- ホーム

- 教育プログラム

学生とのつながりを重視した教育プログラムを整えています。

医療人として必要な基礎や「チーム医療」のあり方を、学部・学科・専攻の枠を超えて学ぶ専門職連携教育(IPE)をはじめ、保護者とも連携を強化。

最終目標である国家試験合格まできめ細かく対応しています。

また、どこでも自由に学修ができるe-ラーニングを導入。学生と教員との信頼関係を土台に、充実した教育環境を整えています。

教育体制

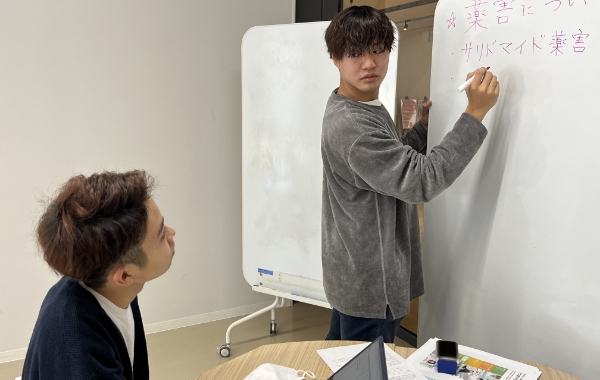

1チーム医療を担う薬学教育を行います。

医療に関わるすべての医療スタッフが、それぞれの専門性を発揮して患者さんと向き合う「チーム医療」。本学では、健康・医療・福祉分野の6学部からなる総合大学の強みを活かし、学部・学科・専攻の枠を超えてチーム医療への理解や、医療人としての心構えを共に学ぶ、「専門職連携教育(IPE)」を強力に推進しています。

1年次から専門職連携基礎演習Ⅰとして、チーム医療における薬剤師の基本的な役割と、健康・医療・福祉の他職種の職能について学修します。次ステップの専門職連携基礎演習Ⅱでは、医療で遭遇する種々の問題に対応するため、他学部の学生と問題抽出や問題解決方法のスキルを学びます。東広島キャンパスの学生ともオンラインで繋がりながら、薬剤師以外の医療従事者を目指す様々な学生と交流しコミュニケーション能力を身につけます。

3~5年次の専門職連携総合演習Ⅰ・Ⅱでは、修得した薬学の専門知識を活かして臨床現場におけるより具体的で実践的な専門職連携を学修し、将来、医療現場などで他職種と連携して活躍するイメージを持ちながら交流を深めていきます。

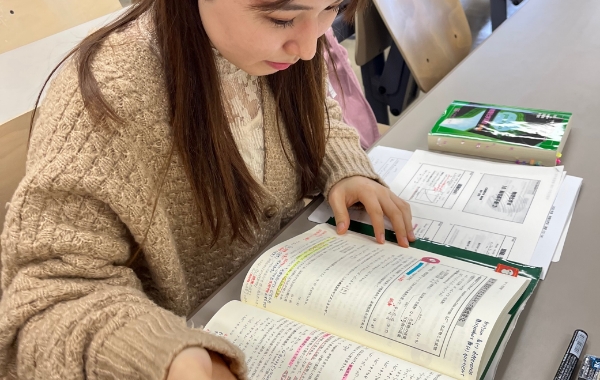

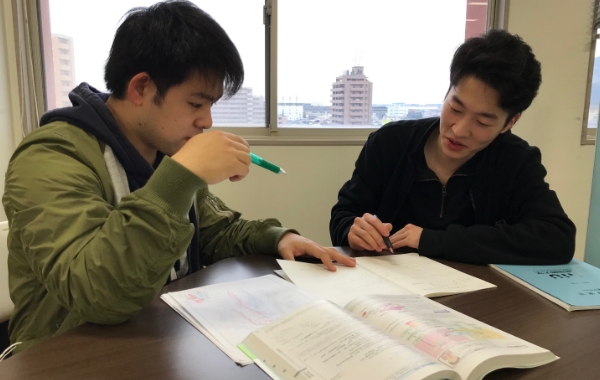

2担任による少人数個別学修指導

学生の特性に合わせたきめ細やかな指導

6年間の大学生活では、学修や生活など様々な悩みを抱えることもあるかと思います。学生の多様な悩みに対応するため、一人の教員が3~4名の学生を担当して学修方法のアドバイスや生活指導を行っています。大学生活を始めたばかりの1年次にはポートフォリオを用いて日々の学修記録を学生と教員で共有し、週に1回学修指導を行っています。2年次以降も定期的に面談を行って学生の状況把握に努め、問題点の解決や不安の解消などを一人ひとりの学生に寄り添ったきめ細かな指導を行います。どの教員も開かれた雰囲気を作ることを心がけて安心して相談できる環境を構築し、学生のやる気に寄り添って学修意欲を高めています。

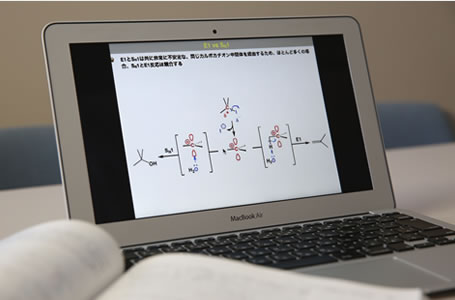

3ICT(情報通信技術)を活用した教育の推進

本学では、高度情報化社会において活躍できる専門職業人を育成するために、「ICTを活用した教育」を進めています。

授業の事前・事後学習、オンライン授業、グループワークや体験学習、レポートや課題の提出、また成績閲覧や学生生活に必要な情報の取得などを自宅のパソコンやスマホからインターネットを利用して行うことができます。

様々な情報システムを活用することでICTスキルを身につけるとともに、感染症対策や災害時などにも十分に対応できる、「いつでもどこでも学べる環境」を構築しています。

また、在学期間中は本学で契約しているOffice365を無償で利用可能です。

6年間のカリキュラム構成

薬に関する専門的知識の修得はもちろん、実践的な学びにより現場で活きるスキルを伸ばします。

※本学薬学部のカリキュラムは、薬学教育モデル・コアカリキュラムを基本に、本学独自の特色を加味し、カリキュラムを編成しています。

(薬学教育モデル・コアカリキュラム)

6年制の薬学教育プログラムを実施する学部又は学科では、学生に大学卒業時に薬剤師としてふさわしい基本的な資質や能力が身に付く教育が行われることが求められます。

一方、科学技術の進歩は著しく、医療に貢献する薬剤師の職責に求められる薬学の知識や技能は増え、専門分化されると同時に高度化しており、限られた大学教育の中で、これらの膨大な知識や技能等を網羅して修得する必要があります。また、将来どのような分野に進んだ場合にも共通に必要となる薬剤師の基本的な資質と能力を修得し、その上で、生涯にわたって常に研鑽し、社会に貢献することが求められます。

薬学教育モデル・コアカリキュラムは、このような状況を踏まえ、6年制学部・学科としての教育内容を精選し、卒業時までに学生が身に付けておくべき必須の能力(知識・技能・態度)の到達目標を分かりやすく提示したものです。

薬学教育モデル・コアカリキュラムの詳しい内容については、文部科学省の「薬学教育」ページを参照してください。

薬学教育モデル・コアカリキュラム-平成25年度改訂版-(基本理念と利用上の留意点について~D 衛生薬学(PDF:1344KB)

薬学教育モデル・コアカリキュラム-平成25年度改訂版-(E 医療薬学~G 薬学研究)(PDF:1080KB)

薬学教育モデル・コアカリキュラム-平成25年度改訂版-(薬学準備教育ガイドライン(例示)~委員会名簿等) (PDF:943KB)

薬学教育モデル・コアカリキュラム改訂の概要 (PDF:112KB)

1年次

(基礎)

2・3年次

(専門・応用)

4・5年次

(応用・実践)

6年次

(国家試験)

1年次(基礎)基礎を固める

薬学の基礎を理解するとともに、「早期体験学修」で医療現場を体験。

薬学の基礎知識を理解し、専門科目も段階的に学修。ベースとなる数学、物理学、化学といった理系科目は高校の復習からスタートします。

カリキュラム

スタンダード科目

(1年次)

- ■チュートリアル

■アカデミックリテラシー

■地域創生と危機管理 - ■英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ

■英語リーディングⅠ・Ⅱ

■デジタルコミュニケーション - ■専門職連携基礎演習Ⅰ・Ⅱ

■データサイエンスⅠ -

■スポーツ学

■スポーツ実習Ⅰ

オプション科目(ベーシック)

(1年次)

- 中国語Ⅰ・Ⅱ

ドイツ語Ⅰ・Ⅱ

プログラミングⅠ - 哲学

文学

心理学

芸術学

文化人類学

法学

経済学

歴史学

政治学 - 統計学

■数学基礎

数学

物理学

化学

生物学

科学実験a・b - 日本語表現法

コミュニケーション論

オプション科目(アドバンスド)

(1年次)

- グローバル化と人間a・b

スポーツ実習Ⅱ - データサイエンスⅡ

データ解析

プログラミングⅡ - 人間と文化a・b

人間と社会a・b

人間と自然a・b - 教養ゼミ

専門科目

(1年次)

- ■薬学へのいざない

■薬学概論

■薬学数学 - ■基礎物理学

■基礎化学

■基礎生物学 - ■物理化学Ⅰ

■分析化学Ⅰ

■有機化学Ⅰ

■ヒトの成り立ち

■生化学Ⅰ - ■医療コミュニケーション

■早期臨床体験

※■は必修科目 ※カリキュラムは予定であり、変更になる可能性があります。

1年次 井上 航さん(山口県立徳山高等学校 出身)が授業科目を紹介します!

-

薬学へのいざない

この科目は、様々な病気を経験された方や、色々な形で薬学に関わっておられる方々のお話を聞くことで、自分の視野を広げ、知識を高め、教養を深めることによって、患者さんに「寄りそえる薬剤師」の像をはっきりとイメージできる科目です。

-

ヒトの成り立ち

普段当たり前のように生活している中での、自分のある体調の変化を、ヒトの成り立ちの知識を用いて考察することができ、自分を客観視することができます。薬学の知識が生活の役に立っている実感が持てる科目です。

2・3年次(専門・応用)専門性を深める

薬の特性や体内に入った薬の働き方について理解を深める。

2年次には医薬品と身体についての知識を修得。3年次には医薬品の体内での動態、薬効、毒性について学び、食品や環境などについての理解も深めます。

カリキュラム

スタンダード科目

(2年次)

- ■専門職連携総合演習Ⅰ・Ⅱ

オプション科目(アドバンスド)

(2年次)

- ■Reading &Writing

■検定英語

専門科目

(2年次)

- ■医療倫理・医学概論

■物理化学Ⅱ・Ⅲ

■分析化学Ⅱ

■機器分析学

■有機化学Ⅱ・Ⅲ - ■生薬学

■細胞生物学

■生体の機能調節

■微生物

■生化学Ⅱ - ■遺伝子

■栄養と食品

■生活環境と健康

■病態と薬理総論

■薬の生体内運命 - ■医療統計学

■物理化学・分析化学実習

■有機化学・生薬学実習

■生物学実習

■衛生薬学実習

専門科目

(3年次)

- ■薬学と社会・薬事関係法規

■臨床分析学

■有機化学Ⅳ

■医薬品化学

■生体防御Ⅰ・Ⅱ

■食品衛生学 - ■社会集団と健康

■環境因子の生体影響

■化学物質の生体影響

■病態と薬理Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅶ

■薬物動態解析学 - ■製剤の性質

■医薬品情報

■物理化学・分析化学演習

■有機化学・生薬学演習

■生物学演習 - ■薬剤学演習

■薬理学実習

■薬剤学実習

■薬学英語Ⅰ

薬学英語Ⅱ

※■は必修科目 ※カリキュラムは予定であり、変更になる可能性があります。

2年次 上里 彩さん(沖縄県立与勝高等学校 出身)が授業科目を紹介します!

-

有機化学

化学を高校で履修していない人や苦手な人でも分かるように、簡単なところから丁寧に教えてくれます。立体構造を考える時などは、分子模型を組み立てたりもするので、イメージがしやすく分かりやすいです。

-

物理化学

家で授業動画を見て予習をして、授業内で演習問題を解くという反転授業をしています。また、定期的にミニテストもあるので、自分の理解度を知ることができます。物理化学が苦手な人でも、この授業でやるべきことをちゃんと学修していれば力がつくので、勉強の仕方が分からないという人にもおススメです。

3年次 玉木 勇輝さん(修道高等学校 出身)が授業科目を紹介します!

-

製剤の性質

1日1回飲む薬と、1日3回飲む薬、この二つの何が違うのか?

物理化学、分析化学、薬物動態(薬の生体内運命)など、今まで学んできた様々な科目の知識を活かしていくことのできる科目です。 -

物理化学

薬学部で学んでいると家族や周りの人から「この食品ってテレビで危ないって言ってるけどホントなの?」と聞かれることがあります。そういった話題や相談にも対応できるようになるおススメの科目です。専門的なことはもちろん、話のタネになりやすい内容も豊富です。

授業風景(動画)

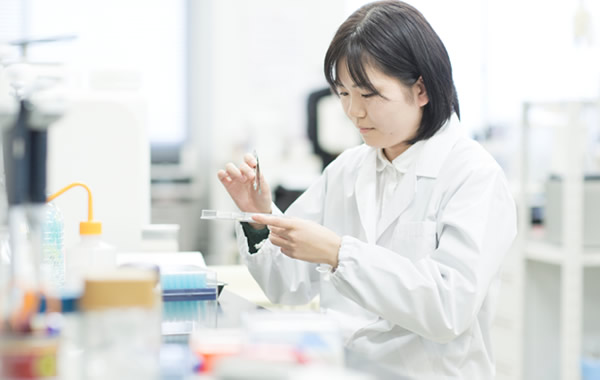

2年次前期 有機化学・生薬学実習

2年次後期 衛生薬学実習

3年次前期 薬理学実習

3年次前期 薬剤学実習

2年生後期 微生物学実習

4・5年次(応用・実践)実践力を高める

実務事前実習を経て、病院、薬局での学外実務実習へ。

4年次は「実務事前実習」で実践的技能を修得。4年次後期(2月[予定])から、病院、薬局で各11週の「学外実務実習」が始まります。また、4年次後期から5年次には、研究室に所属し、卒業研究に取り組みます。

カリキュラム

専門科目

(4年次)

- ■薬学と社会・コミュニティーファーマシー論

■病態と薬理Ⅴ・Ⅵ

■製剤設計・DDS - ■患者情報

■臨床薬学

■基礎薬学演習 - ■実務事前実習

■学外実務実習

■卒業研究Ⅰ

オプション科目(アドバンスド)

(5年次)

- 英語プレゼンテーション

専門科目

(5年次)

- ■治療解析

- ■卒業研究Ⅱ

- ■学外実務実習

※■は必修科目 ※カリキュラムは予定であり、変更になる可能性があります。

授業科目紹介

-

実務事前実習(4年次)

薬剤師に必要な実技の基礎を学びます。薬剤師として現場に出た時の技法を基礎から学ぶため、実際に薬剤師の卵として働いている自分を想像でき、わくわくするだけでなく、関連する授業に一段と身が入ります。座学では学べないような内容があり、楽しいです。先生方も丁寧に指導してくださり、細かい質問にも答えてくれます。

-

薬剤設計・DDS(4年次)

薬の剤型によるそれぞれの特徴や、そのために用いる添加剤、製造方法などがよくわかります。剤型の特徴を知れば、薬の特徴も掴みやすく、他の科目との関連についても理解が深まります。覚えることが多く感じるため自分なりに覚えやすい方法を見つけることがコツです。

授業風景(動画)

6年次(国家試験)国家試験に備える

国家試験合格へ向けてラストスパート。

卒業論文を提出、発表。その後は、本学独自の国家試験対策プログラムに参加し、教員の万全なサポートのもと、国家試験の対策に集中します。

カリキュラム

専門科目

(6年次)

- ■応用薬学演習

■統合薬学演習

■卒業研究Ⅲ - 総合医薬科学

医薬品の開発と生産

臨床薬学における専門薬剤師の役割

EBMの実践 - 在宅医療・介護・フィジカルアセスメント

地域保健・公衆衛生・栄養管理・保健行政

医薬品流通と医療に関する経済学

応用薬物治療学

※■は必修科目 ※カリキュラムは予定であり、変更になる可能性があります。

授業科目紹介

-

卒業研究

4年次の「卒業研究Ⅰ」で選択した研究課題について、さらに研究や関連資料などの調査を進め、発表会と卒業論文で公表しプレゼンテーション能力と論文作成能力を磨きます。

-

総合薬学演習

医療薬学や社会薬学(法規・制度・倫理)の分野を中心に基礎薬学演習で学修した内容を再確認するとともに、学外実務実習内容とも関連付けて実践的な応用力も養います。

※2021年度以降カリキュラム

施設紹介

-

医療薬学研究センター

調剤システムや無菌室、服薬指導室および薬局カウンターを備えた模擬薬局を設置。実際の病院と同じ機能を持つ環境です。学外での実務実習に向けて、薬剤師として、早い段階から実践を意識した教育をおこなっています。

-

人体シミュレーター

臨床実践能力の向上を目的に、人体シミュレーターを導入。リアリティのある人体モデルを使って、視診・聴診・測定を体験学修します。これまでは医学部で実施していましたが、今後は医師と同じように、薬剤師も患者さんの病状を判断する機会が増えてくることを想定して、導入しました。

-

共同利用機器室

薬品などの分析や解析に必要不可欠な高性能機器を整備しています。実際に操作して、専門技能を修得。実習では内容に応じて、指導教員がマンツーマンで指導します。

-

SGD(スモールグループディスカッション)室

少人数でのディスカッション、模擬カンファレンスを行うSGD室。一人ひとりの能力に合わせた個別指導で、実践力を養うことができます。

-

NMR室

高性能な核磁気共鳴装置が設置されています。医薬品や農薬といった有機化合物などの、原子のつながり方や立体的な構造を調べるときに使用する装置です。

-

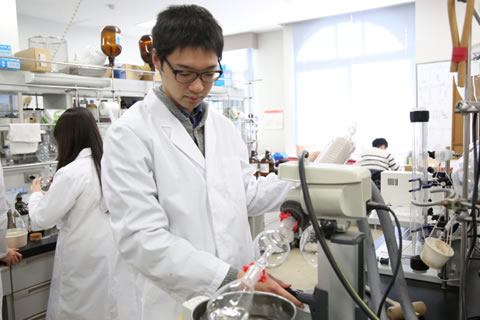

実験室

8つの領域で構成される研究分野。それぞれの研究や実験を進められるよう、専門の装置を完備した16の実験室を設けています。4・5・6年次の卒業研究でも使用します。

-

無菌室

抗がん剤などの注射調製といった無菌状態で行う薬剤業務を学ぶ施設です。

-

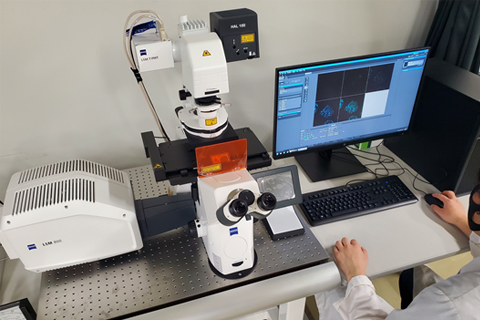

共焦点顕微鏡

実験室に導入した超高性能な顕微鏡です。

-

薬用植物園

薬学部棟に隣接する場所にあり、植物枡、水槽や温室などがあり、さまざまな薬草を栽培しています。

薬草園 -

コミュニティルーム

薬学部学生専用の自習室。グループ学習や、放課後サポートDayで利用します。先生の研究室も近いので、わからないことがあればすぐに質問することができます。