救急救命士の国家資格を取得するためには、厚生労働大臣の指定する科目を修得後、救急救命士国家試験を受験し、合格することが必要です。

本学では、救急救命学科の指定された単位を修得することにより、救急救命士国家試験受験資格を得ることができます。

■救急救命士受験資格に関する指定された科目はこちら

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |

|---|---|---|---|

|

|

|

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |

|---|---|---|---|

|

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |

|---|---|---|---|

|

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |

|---|---|---|---|

|

|

|

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |

|---|---|---|---|

|

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |

|---|---|---|---|

|

|

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |

|---|---|---|---|

|

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |

|---|---|---|---|

|

|

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |

|---|---|---|---|

|

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |

|---|---|---|---|

|

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |

|---|---|---|---|

|

|

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |

|---|---|---|---|

|

|

|

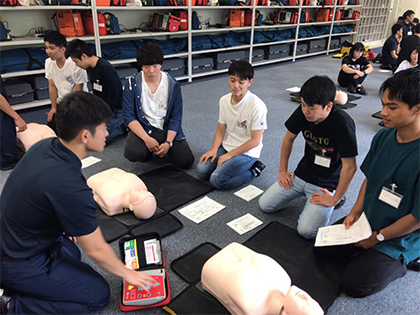

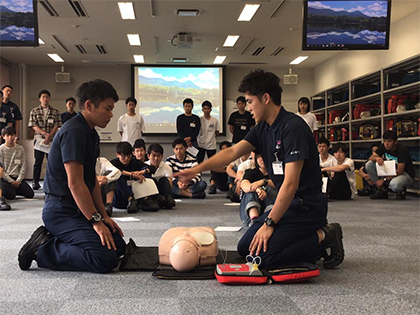

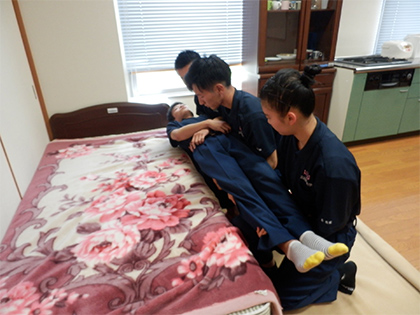

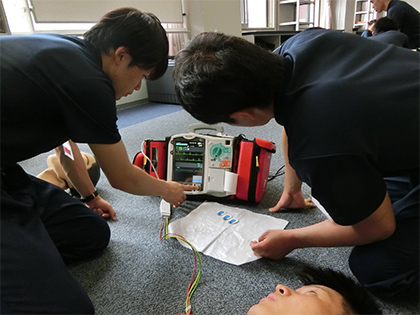

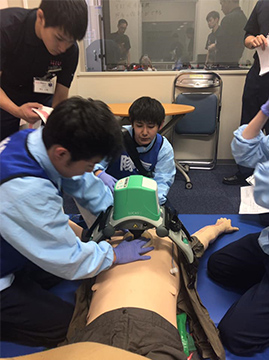

救急救命処置の中で、最も基本となる傷病者観察や心肺蘇生法、止血、搬送方法などの知識と技術を修得します。

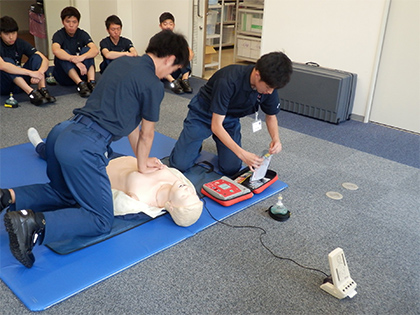

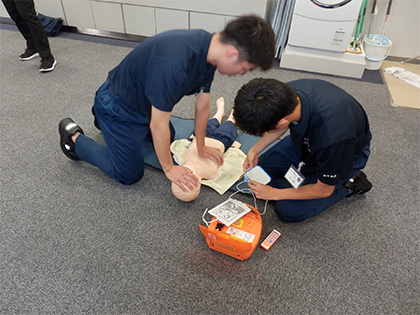

救急救命処置の聴診器や血圧計、心電図モニター、パルスオキシメータなどの観察資器材や気道確保器具や酸素投与、固定器具などの使用方法や注意点を修得します。

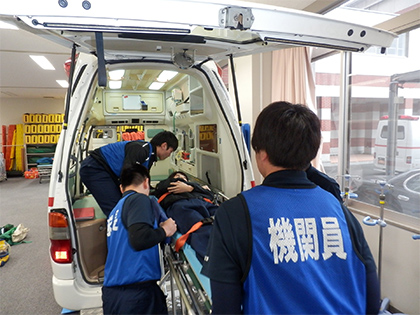

救急救命処置の聴診器や血圧計、心電図モニター、パルスオキシメータなどの観察資器材の構造や理論、気道確保器具など処置器材の使用方法や注意点、救急車走行中の心肺蘇生法などの知識と手技を修得します。

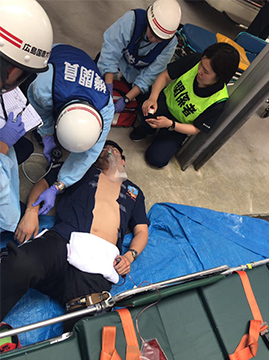

外傷や中枢神経系、呼吸器系、循環器系、消化器系の代表的な疾患に対する救急隊活動を修得します。

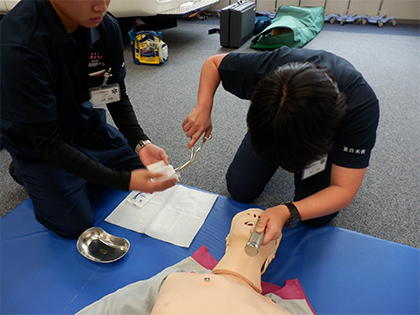

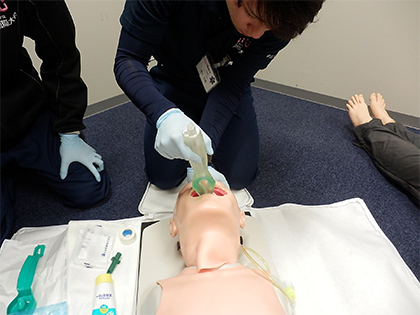

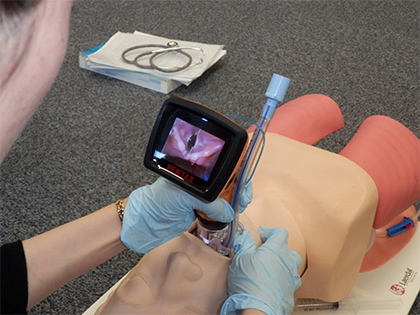

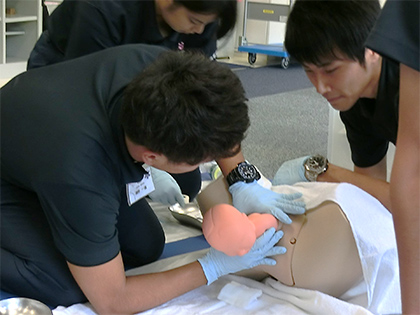

救急救命処置のうち、医師の指示のもと行う特定行為(気管挿管、アドレナリン投与、重度傷病者に対する輸液、ブドウ糖溶液の投与)や分娩介助についての知識と手技、注意点を修得します。

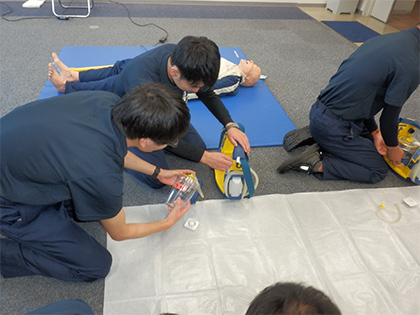

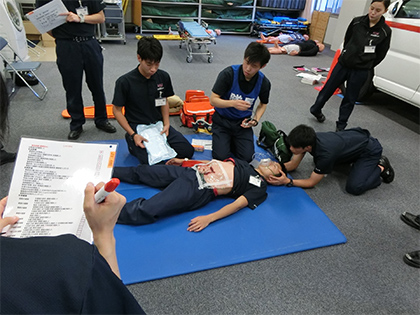

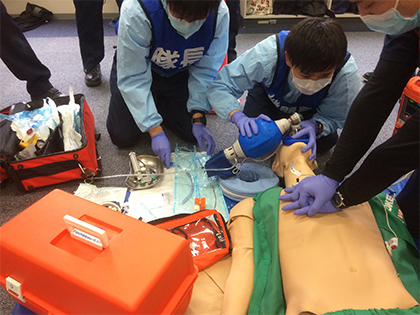

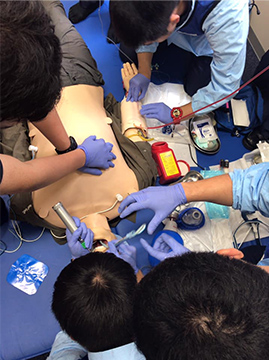

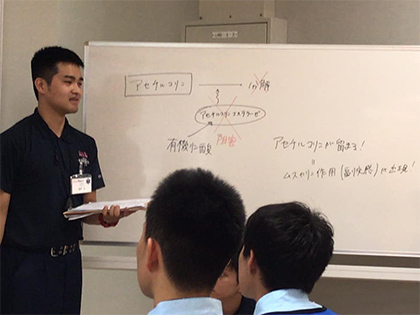

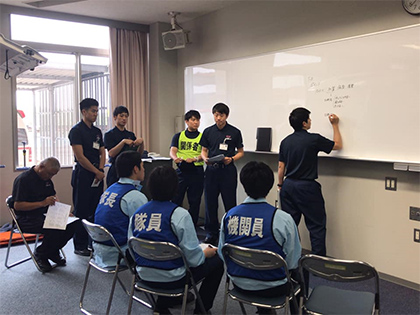

心肺停止やショック、低血糖などの傷病者を想定したシナリオを作成し、そのシナリオに基づいた救急救命活動のシミュレーションを行い、救急救命処置の知識と手技を修得します。

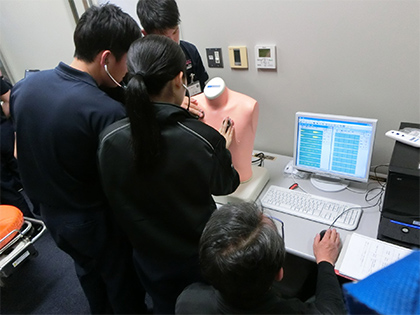

症例のシナリオと評価表を作成し、高度シミュレーターを用いた実践的なシミュレーションの実施とフィードバック技法など、救急救命士としての総合的な観察・処置技術と指導技法を修得します。

アメリカ、ロサンジェルス郡の消防署や通信指令センター、消防救助ヘリコプター、民間救急などを視察し、海外先進地の救急医療体制について学びます。

沖縄県の消防署や共同通信指令センター、米軍基地消防署などを視察し、国内の救急医療体制について学びます。

消防署や防災ヘリコプター、ドクターヘリを見学し、救急医療体制について学びます。

消防学校での教育訓練の見学や防災訓練に参加し、防災体制について学びます。

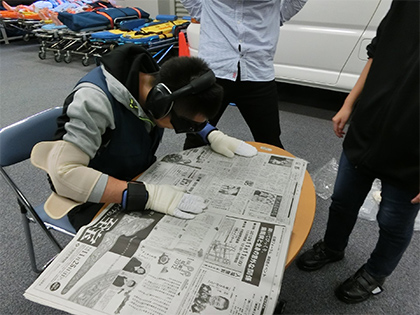

救急現場活動に必要な、感染防止対策や傷病者などとのコミュニケーション(高齢者体験など)、安全管理、ストレス対策などの知識や技術を修得します。

心肺蘇生法や止血法などの応急手当の指導技法を学び、消防局の応急手当普及員資格を取得し、学内外での救命講習の指導者として指導を行います。