- TOP

- リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻

当専攻は、リハビリテーションを必要とする人々を支えるという仕事に従事する「責任」と「誇り」を持って、言語聴覚療法の発展に尽くし、広く社会に貢献できる人材を養成していきます。

言語聴覚士の国家資格取得を目指した教育課程を編成し、「少子高齢社会にも対応する多様なリハビリテーション技術(高齢者や障がい者の機能回復や、生活の自立及び社会参加を支援できる高度専門技術)を総合的に提供でき、すべての人々の健康と生活の質の向上を目的として、予防から治療までの幅広い専門知識と技術に裏打ちされた問題解決能力及び豊かな人間性を養った専門職業人として、社会に貢献できる人材の養成」を教育研究の目的としています。

新着情報

-

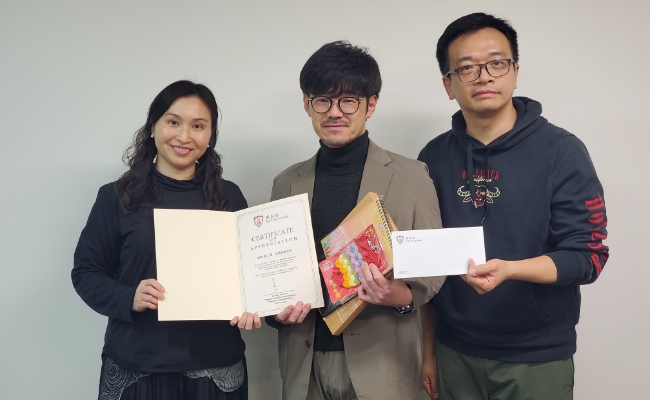

2025.6.20香港大学から Karen Chan 先生、Joana Liu 先生が来学香港大学 嚥下研究所の所長である Karen Chan 先生と、大学院生の Joana Liu さんが本学・言語聴覚療法・・・

2025.6.20香港大学から Karen Chan 先生、Joana Liu 先生が来学香港大学 嚥下研究所の所長である Karen Chan 先生と、大学院生の Joana Liu さんが本学・言語聴覚療法・・・ -

2025.6.9“2ヶ月で「ムセ」が改善できる改善教室”で講演6月4日(水)、東広島市健康福祉部医療保健課が主催するイベント[2ヶ月で「ムセ」が改善できる教室 のど筋復活大作戦!]に・・・

2025.6.9“2ヶ月で「ムセ」が改善できる改善教室”で講演6月4日(水)、東広島市健康福祉部医療保健課が主催するイベント[2ヶ月で「ムセ」が改善できる教室 のど筋復活大作戦!]に・・・ -

2025.3.24香港・保良局の医療スタッフとの国際交流香港の慈善事業団体である保良局(Po Leung Kuk)の医療・介護スタッフとの交流会を開催しました。 ・・・

2025.3.24香港・保良局の医療スタッフとの国際交流香港の慈善事業団体である保良局(Po Leung Kuk)の医療・介護スタッフとの交流会を開催しました。 ・・・

もっと見る

言語聴覚療法学専攻の特徴

言語聴覚士の仕事

言語聴覚療法は、リハビリテーション関連職のなかでも比較的新しい分野です。主な役割は、人のコミュニケーション行動に障がいのある小児から成人、高齢者に対して、言語聴覚改善のための支援を行います。また、口腔から喉頭機能についての専門的知識を活かし、飲み込みの障がい(摂食・嚥下障害)がある方も支えていきます。人に寄り添う仕事であるため、深い専門的知識と高い臨床的技量を養うことはもちろん、豊かな人間性を備えることが大切です。

言語聴覚士の歴史

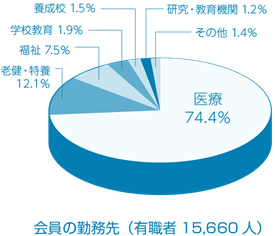

言語聴覚士は、「話すこと」「聴くこと」「食べること」に問題や悩みを抱えた方に対して、原因を探り改善していく専門職です。私たちの国では、1999年に第1回目の言語聴覚士の国家試験が行われ、以後、高齢化社会の進展とともにますますニーズが高まっています。活躍の場所としては、医療機関が多く、次いで老人保健施設などがあります。

言語聴覚士の活躍の場

国家試験合格者累計 3万4489名(2020年3月末)

- 医療:病院(リハビリーション科、耳鼻咽喉科、小児科、形成外科、口腔外科など)

- 福祉:障害者福祉センター、小児療育センター、通園施設など

- 介護:老人保健施設

- 学校:通級指導教室、特別支援学級、特別支援学校(聴覚障害、知的障害、肢体不自由)

- 保健:保健所など

一般社団法人 日本言語聴覚士協会ホームページより

求人件数は約800件

社会的ニーズが高まる言語聴覚士は、“AIが奪うことができない職業”や“今後10年で成長する職業”などのキーワードで注目を集めています。

言語聴覚士が支援すること

- 言語障害:ことばが出てこない、うまく話せない、理解できない

- 発達障害:ことばが遅い、理解が悪い 適切に使えない

- 構音障害:発音を誤る、ロレツがまわらない、吃る

- 音声障害:声がかすれる。弱い、声が出にくい

- 聴覚障害:聴こえにくい

- 嚥下障害:うまく飲み込めない、むせる、誤嚥するなど

授業

大学の授業には2つの形態があります。授業を聞いて知識を得る「講義」と、講義で学んだ知識を応用して使いこなせるようにする「演習」です。

本専攻では、入学後すぐに解剖学や脳神経学などの基礎医学系の講義を受けます。これらの基礎知識をもとに、年次があがるにつれて言語聴覚療法学専門科目の講義を受けます。

さらに、学外の病院や施設での「実習」があります。これまでに学んだことがどのように臨床の実際につながるのかを実践的に学びます。

演習の様子

本専攻の演習は、対象者の方の状態を把握するための各種検査、機器の使用、教材・教具の試作や具体的な指導法の検討など臨床現場で役立つものになっています。

学外臨床実習について

大学内で学ぶことができない臨床的な実践力を身につけるための授業が学外臨床実習です。広島県内の協力施設を中心に実習を行っています。

目的

臨床実習教育は、言語聴覚士として医療・福祉・保健領域などで求められるあらゆるニーズに対応できる人材の育成を目的としています。学内で学習した知識・技術・資質を臨床場面において再確認し、指導理論を臨床に結びつける重要な場面(機会)であり、下記の点を重視しています。

- 医療従事者にふさわしい倫理観・態度を身につける。

- 臨床場面を通じて、社会人としてふさわしい人間形成の育成を行う。

- 学内で習得した言語聴覚療法の知識・技術を再確認し、臨床実習指導者の指導のもとで学習する。

- 学内で学んだ理論を障害並びに疾患を有する対象者に対して、臨床実習指導者の指導のもとで選択できる能力を獲得する。

- 言語聴覚士として必要な管理・運営業務を理解する。

- 医療関係者として必須なリスク管理能力の養成と安全管理技術の習得を目指す。

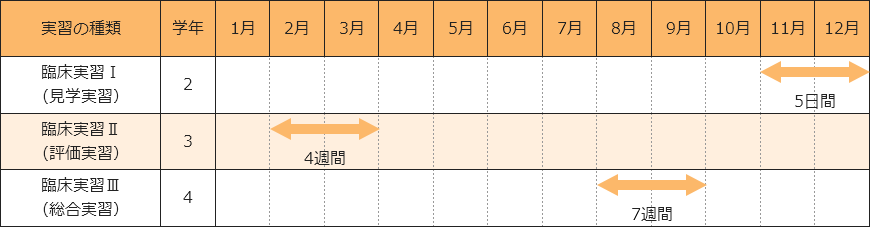

臨床実習計画(2021年度)

2年次/臨床実習Ⅰ 【5日間】

臨床実習Ⅰでは、言語聴覚障害児・者の臨床の実際を体験し、医療関連専門職としての自覚及び倫理観を育成することが目標となります。実習では医療施設、介護老人保健施設を訪れ、自分が将来目指している言語聴覚士の姿やリハビリテーションを行っている対象者に接し、言語聴覚士としてのやりがいや使命感、責任を感じ取ります。

≪実習内容≫

- 言語聴覚士としての仕事の進め方を見学する

- 対象者の治療や指導場面を見学する

- 関係する他部門との調整の行い方を見学する

- 消毒および感染予防方法を体験する

- リスク管理の実際を見学する

- その他

3年次/臨床実習Ⅱ 【4週間】

臨床実習Ⅱでは、授業で学習してきた検査方法を用いて評価を行い、問題点を抽出する能力を養います。実習目標は、適切な言葉使いや態度をもって対象者に接することができること、基本的な検査・評価を対象者に実施できること、実施した検査・評価から問題点を抽出し、適切な指導計画が立てられることです。

≪実習内容≫

- 言語聴覚障害(嚥下障害を含む)の評価法を実習する。

- 言語聴覚療法を見学または補助をする。

- 言語聴覚士の業務を見学または体験する。

4年次/臨床実習Ⅲ 【7週間】

臨床実習Ⅲでは、対象者に応じた評価、指導プログラムの作成、基本的な言語聴覚療法を実施できる能力を養います。実習目標は、対象者に応じた検査と評価を適切に行い、問題点を把握して適切な指導プログラムを立案できること、対象者に応じた基本的な言語聴覚療法を実施できることです。また、対象者の状態の進展に応じて、指導プログラムを修正ないし展開できることです。

国家試験対策

言語聴覚士になるためには、2月に行われる国家試験に合格して、厚生労働大臣の免許を受けなければなりません。「合格」をめざして、1年次や2年次には、講義の中で国家試験の過去問題を紹介したり解いたりしながら、国家試験対策を行っています。

3年次からは、ゼミや講義にて国家試験対策を行います。言語聴覚士国家試験出題基準に従って学習を進め、国家試験の過去問題や類題・発展問題を解き、実力を高めていきます。本学ではCourse Powerやeラーニングを活用して、自学自習ができるようICTサポート体制を整えています。

年間行事

オープンキャンパス(大学見学会)

本学では年に複数回のオープンキャンパス(大学見学会)が開催されます。学生は授業で学んだことを活かし,ボランティアとして施設見学や言語聴覚療法体験コーナーのお手伝いをします。

臨床実習報告会

学外の病院や施設の臨床実習で経験した言語聴覚療法について、プレゼンテーションを行います。

卒業研究発表

3年生からは関心のある分野のゼミに所属します。研究してみたいことを考え、文献検索、研究計画、データの測定と解析を行っていきます。4年生では卒業研究の発表と卒業論文の作成を行います。

Fun

大学生活の中心はもちろん勉学であり,学生は言語聴覚士になるべく,講義と演習の課題,予習,復習,試験に取り組む忙しい毎日を送っています。しかし,大学は勉学だけをする場ではありません。学生時代ならではの様々な体験やともに過ごす仲間の存在はかけがえのないものです。頼もしい先輩たちが新入生の皆さんをお待ちしています。

ST専攻合同懇親会

上級生の実行委員メンバーが企画・司会,進行を担当して交流会を開催します。自己紹介やゲームをして学生同士の親睦と交流を深めます。