身体づくりと生活動作改善の専門家をめざす。

当専攻は、リハビリテーションを必要とする人々を支えるという仕事に従事する「責任」と「誇り」を持って、理学療法の発展に尽くし、広く社会に貢献できる人材を養成していきます。

理学療法士の国家資格取得を目指した教育課程を編成し、「少子高齢社会にも対応する多様なリハビリテーション技術(高齢者や障害者の機能回復や、生活の自立及び社会参加を支援できる高度専門技術)を総合的に提供でき、すべての人々の健康と生活の質の向上を目的として、予防から治療までの幅広い専門知識と技術に裏打ちされた問題解決能力及び豊かな人間性を養った専門職業人として、社会に貢献できる人材の養成」を教育研究の目的としています。

もっと見る

理学療法とは、リハビリテーション(リハと略します)の中で、立ち上がりや歩行などの運動機能回復のお手伝いを行う職業です。一般の方にとって、リハは脳卒中や整形外科の患者さんが行うものと思いがちですが、現在では肺や心臓の病気や大きな手術後の患者さんにも、早い時期からリハの一部として理学療法が積極的に行われています。上皇陛下が天皇在任中に心臓の手術を受けられた数日後から病室で歩行訓練を始められたことは記憶に新しいと思います。

当専攻は、広島国際大学保健医療学部の理学療法学科として2006年4月に開設された新しい専攻です。その後、総合リハビリテーション学部リハビリテーション学科理学療法学専攻として進化し、経験豊かな専任教員と学生とが一体となって、充実した設備や器具とともに力強く歩んでいます。新入生の皆さんもともに、理学療法学専攻のさらなる歴史を刻みませんか。

当専攻は4年制の理学療法士養成課程であり、卒業と同時に受験する国家試験に合格すると理学療法士の資格を得ることができます。卒業生の多くは理学療法士として病院や介護施設、あるいは訪問リハビリテーションに従事します。また、大学院進学や海外留学によって学問的にリハビリテーション医学の発展に貢献する研究者の道や、世界の恵まれない地域での活動(海外青年協力隊など)で治療活動に従事することも可能です。多彩な経験を持つ教員があなたの進路を強力にサポートします。

教員研究室の前室はゼミ室として学生に解放されています。この部屋で学生は試験勉強をしたり、教員の研究を手伝ったりすることができます。また1年生の前期に開講される少人数の”チュートリアル”では、教員が学生一人ひとりと信頼関係を築き、卒業までの学生生活を支援します。

当専攻には小児領域、循環器領域、整形外科領域、スポーツ医学領域、中枢神経障害領域、基礎医学領域、社会医学領域といった各領域のトップランナーが集結し、学生の多様な進路や研究テーマに対して最新の専門知識と人脈を活用して指導します。

本学は総合リハビリテーション学部のほか、保健医療学部、医療福祉学部、心理学部、看護学部、薬学部、医療栄養学部・医療経営学部を設置した健康・医療・福祉系総合大学です。他分野の専門家とともに学際的研究や機器開発などを進めることができます。

急速な高齢社会の進展と医療技術の高度化・専門化に伴い、理学療法士の社会的ニーズはますます高まっています。また近年、介護保険制度の施行によって、老人福祉施設をはじめ住み慣れた地域や家庭でのリハビリテーションが注目され、QOL(生活の質)向上に向けた取り組みも行われています。この中で理学療法士は中心的な存在として、他職種(医師、看護師、作業療法士、言語療法士、介護支援専門員、etc)と協働して対象者の機能回復だけでなく生活の再建に取り組んでいます。このように、保健・医療・福祉領域の中で理学療法士の活躍の場はこれからも広がる一方と言えるでしょう。

本専攻は、今日の保健・医療サービスに必要とされる新しい専門知識・技能と、これらを現場に生かす応用・判断能力を持った理学療法士の養成をめざしています。チーム医療や福祉の一員として活躍するために、病気やけがによる身体機能の障害・低下に対して改善・維持を図るリハビリテーションの高度な専門知識と技能を養うことはもちろん、人に優しく、患者の立場を思いやれる豊かな人間性と確固とした倫理観を身につけていきます。

専門教育科目を通じて、医療・医学の基礎知識やリハビリテーションの概要、健康の維持・増進、疾病、障がいに対する理学療法の方法を総合的に学びます。「臨床体験実習」を1年次に実施することで、低学年次から理学療法士としての意識が高まり、対象者との信頼関係の築き方や人の苦境に共感できる人間性が育まれます。さらに、「運動系機能能力評価学、同実習」、「成人神経系理学療法学、同実習」、「スポーツ障害理学療法学、同演習」、「小児神経系理学療法学、同実習」、「摂食・嚥下(えんげ)リハビリテーション学、同演習」など、時代の要請に応じた科目を多彩に導入している点が本専攻の特色です。また、理学療法学の発展と実践的・臨床的研究に注力し、産学協同研究も念頭に置いた大学院も設置しています。

学部内には作業療法士、言語聴覚療法士、義肢装具士を養成する専攻もあり、学内には診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、救急救命士、社会福祉士、介護福祉士、看護師、薬剤師、管理栄養士等を養成する学部・学科・専攻もあります。また、学科内では、多角的な見地からリハビリテーションの教育・研究もなされています。心理学科との連携により、精神・心理学的な面からのケアについての知識を深めることができ、現場での多彩なケースに対応しうる力が養われます。

全ての学部学科・専攻が、「人」と「命」を見守る人材育成に向けた連携教育に力を注いでおり、健康・医療・福祉系総合大学としての長所を生かせる環境にあるのが本学科の特長です。教員においても、「老年」、「脳神経系」、「小児」、「運動障害」、「整形外科的障害」、「呼吸・循環」など各分野のリハビリテーションの最先端の知識を備えた経験豊富な人材で編成しています。また、実習・実験室は、他大学には無い、実際の医療現場に即した最新の設備・機器を完備しています。

広島国際大学の理学療法学専攻ウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。皆さんが進路を選択する上での参考になれば幸いです。興味を持った方は、他のページも隅々まで読んで、まずは理解を深めてみてください。そして、受験にチャレンジして、私達と一緒に理学療法士を目指して勉強しましょう。

理学療法とは、リハビリテーション(リハと略します)の中で、立ち上がりや歩行などの運動機能回復のお手伝いを行う職業です。一般の方にとって、リハは脳卒中や整形外科の患者さんが行うものと思いがちですが、現在では肺や心臓の病気や大きな手術後の患者さんにも、早い時期からリハの一部として理学療法が積極的に行われています。上皇陛下が天皇在任中に心臓の手術を受けられた数日後から病室で歩行訓練を始められたことは記憶に新しいと思います。

乳児からお年寄りまで、また病気やケガで体力が落ちている方から競技スポーツに復帰する予定のある身体能力の高い人まで、理学療法の対象は非常に幅が広いのが特徴です。最近では、がん患者さんを対象としたリハや、お年寄りの運動機能の維持や転倒予防のための理学療法も盛んに行われるようになり、理学療法士が必要とされる分野がどんどん広がっています。

毎年、理学療法士が1万人以上も誕生する時代となり、「理学療法士は余っている、就職難になっている」という意見もあります。しかし私たちは、本格的な高齢化社会になり理学療法の対象となる病気やその人口が増えること、新しい治療法の研究や開発、求人や就職の現状など、いろいろな情報を踏まえ、皆さんがこれから活躍する場はたくさんあると考えています。

「興味はあるのですが、自分に向いているでしょうか?」という質問もよく耳にします。ご家族や自分自身が患者としてリハを体験して理学療法に興味を持ち、理学療法士になりたいと考えて入学してくる学生もいます。一方で、「資格を取りたかった」、「周囲の人に勧められてなんとなく」、「就職に困らないと聞いた」、「医療関係の職業に就きたかった」などの理由で理学療法学専攻を選んだ学生もいます。

動機はなんであれ、理学療法士になるまでには、カリキュラムはかなり厳しく、試験や実習などで自由な時間は多くありません。苦労や挫折を経験することもあるでしょう。でも、あなたが「理学療法士になりたい」という夢をあきらめない限り大丈夫です。多くの学生も夢をかなえています(卒業生の国家試験合格率を見てください)。私たち教員も、あなたの将来に向けて協力を惜しみません。

私たちは、単に国家試験に合格すればよいとは考えていません。理学療法士として、しっかりとした知識と技術、信頼される人格を持ち、将来的には日本の理学療法をリードできる人材を育てることを目指しています。チーム医療の重要性を認識し、他の職種の人と協力しあい、自分の仕事に「責任」と「誇り」を持ちながら、学び続ける努力のできる理学療法士になって欲しいと考えています。

毎年、大学には卒業予定者の数倍の求人があり、1期生から希望者は全員就職することができています。これは、広島国際大学の理学療法学専攻が広く社会から信頼されている証であり、私たちが目指していることの結果の一つと考えています。

「受験してみようかな」と考えている皆さんにお願いがあります。ぜひ現役の理学療法士の方と話をする機会を持ってください。「仕事の内容について」、「就職や職場について」、「理学療法士としてのやりがい」、「学生時代の勉強のこと」など、あなたが悩んでいることや疑問に思っていることについて話を聞いて欲しいのです。うわさ話などではわからない、現場の生の声に触れて理解を深めてもらいたいのです。

残念ながら「自分が思っていたのと違う」と悩み、勉学に意欲を失う学生がいるのも事実です。理学療法学専攻に入学すると理学療法士にしかなれません。入学後に専攻を変えることはとても難しいのです。一般の学部のように大学の4年間で自分の適性を考えながら職業を選ぶ訳にはいかないのです。入学前に「理学療法士になる」ことだけは決めておく必要があるのです。

「でも、知り合いに理学療法士がいない」と悩むあなたへ。どうぞ気軽にオープンキャンパスへ来てください。「理学療法士になりたい」と希望に燃えている方や、少しでも理学療法に興味がある方は大歓迎です。仕事のことから学生生活全般、入試から就職まで、なんでも相談できるチャンスです。私たち教員も在校生も、きっとあなたの悩みや迷いが解決されるアドバイスができると思います。みなさんとキャンパスでお目にかかれるのを楽しみにしています。

理学療法学専攻に合格してから卒業するまでの流れをご説明します。受験生の皆さんは、私達の専攻で勉強している学生の生の姿をよく理解し、進路選択の参考にしてください。

本専攻では、体の機能に障がいを負った人々の心と体を回復させるための治療者とその方法を研究する人を育てます。そのためにカリキュラムは、基礎的な医学の理解から、それらを礎として体の機能の評価方法や治療方法を学んでいくよう配置されています。

1年次は一般教養の他、解剖学、生理学、運動学といった基礎医学を主に学習します。2年次は内科学、整形外科学、脳神経学などの臨床医学に加え、体を動かすことや神経の働く能力が正常に機能しているかどうかを判断する理学療法における評価の方法を学びます。3年次は体の機能障害があった場合にどのように治療するかを習います。4年次はそれまで習った技術を実際の臨床の場(病院や施設)で確かめます。

科目の履修を申請し、その授業に出席し、試験等を受け、成績がS, A, B, C, D, Eの6段階で評価され、S, A, B, Cが合格とされ単位を認められます。講義形式の授業は一回の授業時間が90分で2単位(一部1単位として計算される科目もあります)、実習形式の授業は一回の授業時間が90分×2で1単位として卒業までに合計130単位以上を取得する必要があります。

4年次になると、卒業研究を行いますが、そのために4年次に進学するまでに共通教育科目22単位、専門教育科目74単位を修得しておく必要があります。また3年次の後期から学外の臨床実習を行いますが、臨床実習に出るために必要な科目(先修科目)、6科目の単位を取得しておく必要があります。

卒業までには単位を取得することに加え、国家試験に合格できる学力を備える必要があります。当専攻では、国家試験対策にも多くの工夫を凝らしています。その科目のひとつに、理学療法特別講義I, Ⅱが3年次の前期と後期に開講されます。3年次までに国家試験を解く学力が備わりますが、それまでに重要な項目で忘れている内容、よく理解ができなかったと思われるものを各教科担当の教員がオムニバス形式で国家試験対策用にまとめて講義します。

4年次の後期には、国家試験対策が最終段階となりますが、そのころに合わせて、小グループ、能力別に理学療法学演習が行われます。4~5人単位の小グループでの授業は学生の皆さんと教員が双方向でやりとりできるため、学力の向上につながると期待されます。

入学したら遊ぶぞ、と思っていると大変困ったことになります。理学療法士になるためには、実は多くの事を学ぶ必要があるのです。勉強は楽ではありませんが、案外と面白いものです。努力を積み重ね、将来は多くの利用者の方々の役に立つんだという気持ちを持ち続けながら、充実した学生生活を過ごして欲しいと考えています。

臨床実習(学外の病院や施設での実習)は、学内とは違った難しさがあります。学内では個々に学力を付けることで教科の単位を修得できますが、学外実習では組織の一員としての行動が要求されます。将来医療職に就くには避けて通れないチームによるグループワークと、病院や施設を訪れる利用者への気遣いや適切な対応が求められます。このような対応や行動が自然にとれるよう、普段から学内では気持ちのよい挨拶を励行し、課題学習などのグループワークを行うよう指導しています。

理学療法士になるために必要な知識や技術は膨大な数にのぼります。また知識があるだけで、その使い方を誤れば有効な治療ができないばかりか、利用者の方々の心や体を傷つけてしまうかもしれません。そうならないよう、入学直後より勉強の仕方について注意を払っています。

当専攻では、知識は覚えるのではなく理解するということを第一に考えています。その知識が生まれた理由や背景を考えると、おのずとその意味も分かってきます。理解するには多くの労力が必要ですが、最初のその労力さえ厭わなければ、その後の展開ははるかに楽で意味のあるものになります。勉強の方法は一年次のチュートリアルという科目でも習いますが、一年次の解剖学、生理学といった他の教科でもその都度指導します。”急がば回れ”のことわざのように、そういった学びの姿勢を4年間、いや卒業後も貫いて欲しいと考えています。

大学の授業は講義と実習・演習に分けられています。講義は、授業を聞いて知識を増やすために、実技や演習では実際に手を動かして知識や技術を知っているだけではなく使いこなせるように習熟していきます。

大学の授業は、「コマ」という単位で数えます。1コマは90分であり、1日に受けられる授業は最大5コマ(午前2コマ、午後3コマ)となっています。講義では、教員によって専門的な領域の理解に必要な歴史、理論、概念などが説明されます。例えば、解剖学では、人間の構造や発生の成り立ちについて説明され、その後、細胞レベルや臓器レベルごとに細かい知識が紹介されます。講義の形式は様々であり、ホワイトボードやスライドを使ったり、資料を配布して進められます。必要に応じて、実際の患者さんの病気や障がいと関連付けて説明されるので、学生は健康な人と患者さんとでは何がどう違うかを理解することができるようになります。

授業の前後に行う予習や復習は、授業の内容を理解するのに役立ちます。理学療法学専攻では、他の学科や専攻と比べて非常に多くの授業があり、学生はその単位を取得しなければ卒業できません。そのため、限られた時間を効率よく使うことが必要になります。高校までなら、テスト直前の「一夜漬け」で乗り越えられたこともあるかもしれませんが、大学では複数の科目の試験が同じ時期(前期であれば7月末、後期であれば1月末)にあり試験範囲も広いため、計画的に勉強することが求められます。

授業の内容を理解するために、自分なりにまとめたノートを作成することは非常に有用です。教員が説明したことなど、バラバラだった知識がうまく整理されていき、これまで自分では説明できなかった病気のことや障がいのことを説明するのに役立ちます。学生は、学んだ知識を図やイラストで表現したり、教科書の写真をコピーして貼り付けたりして、ノートづくりを行っています。

学生は、授業の予習や復習を行う場所として、教員の研究室の前にある「ゼミ室」を活用することができます。ここは、卒業研究を行ったり、授業の予習・復習を行ったり、課題を作成したりするために開放されています。7~10名程度の学生が入室できる広さがあり、パソコンも1台以上配置されているため、私語厳禁の図書館ではグループワークができないときや、自分一人では勉強できない場合に使用されます。

学生の試験対策はさまざまです。教科書を読みこんだり、授業で配布された資料や自分で作成したノートを見直したりしています。なかには、先輩から過去の問題を聞き、傾向と対策を把握しようとする学生もいますが、ここで手を抜くとあとで苦労します。しっかりと実力を高めるような勉強を心がけましょう。試験のためだけに勉強するわけではありませんが、授業の単位を取得しないと卒業できない以上、試験対策は失敗しないように取り組みたいものです。

大学では、期末試験以外に、ある課題について調べた内容をまとめたレポート(報告書)を課されることがあります。単に調べた内容を書くだけでなく、時にはその内容について自分なりの考えを書くこともあります。例えば、骨折した患者さんのリハビリテーションに必要な検査項目を列挙し、なぜその検査が必要なのか、その検査から何がわかるのか、などを考えるレポートもあります。このレポート作成は、ある程度の文章能力が必要です。自分の考えを他人に伝える能力を鍛える手段であり、自分の考えをまとめるトレーニングとしても役立ちます。

大学では、期末試験以外に、ある課題について調べた内容をまとめたレポート(報告書)を課されることがあります。単に調べた内容を書くだけでなく、時にはその内容について自分なりの考えを書くこともあります。例えば、骨折した患者さんのリハビリテーションに必要な検査項目を列挙し、なぜその検査が必要なのか、その検査から何がわかるのか、などを考えるレポートもあります。このレポート作成は、ある程度の文章能力が必要です。自分の考えを他人に伝える能力を鍛える手段であり、自分の考えをまとめるトレーニングとしても役立ちます。

実習や演習は、講義で学んだ知識や技術を患者さんの診療に役立てるための授業です。頭では知識を理解していても、実際の診療で患者さんに何かを説明するときにその知識が使えなければ意味がありません。また、診療に必要な技術がなければ、専門職として患者さんの役に立つこともおぼつかなくなります。

理学療法学専攻で行われている実習や演習は、どれも臨床現場で役に立つものばかりです。例えば、筋力がどれくらいあるのかを測る技術や、動きの悪くなった関節を治す技術などが学べます。ここで得た技術は、3年次や4年次にある学外の病院や施設で行われる臨床実習で必要となります。そこでは、実際の患者さんに対して技術を実践することになります。不適切な技術は患者さんを危険な目にあわせてしまいますので、実習や演習の時間だけでなく、それ以外の時間でも反復練習や実践を意識した練習が必要になります。

実習・演習では、技術を学ぶだけでなく、架空の患者さんを想定して病気や障害の原因を考えたり、必要な理学療法を立案したりする課題があります。この課題は、一人で行うこともあれば、グループで取り組むこともあります。患者さんが抱えている問題に「正解」があるとは限りません。患者さんから聞いた情報や検査結果をもとに、「最適解」を探す能力が理学療法士には必要となります。その力を養うために、学生はグループ内からでた多様な意見を考慮しながら課題に取り組んでいます。

実習や演習では、実技試験が課せられることもあります。実技試験では、ある設定のもとで課せられた検査技術あるいは治療技術を、学生は教員の前で実践します。例えば、筋肉の触診が適切に実施できるか、松葉つえを使用した歩行や階段昇降の指導ができるか、などが問われます。このとき、教員は、学生の知識や技術だけでなく、患者さんに挨拶できたか、失礼のない言葉づかいができたか、患者さんが危険な目に合わないよう配慮できたかなど、筆記試験ではチェックできない資質も査定します。そのため、学生は、礼儀作法やコミュニケーション能力など、対人援助職に必要な資質も身に着ける必要があります。

また、3年次や4年次に行われる臨床実習の直前には、「評価技術テスト」という行事が予定されています。評価技術テストでは、患者さんの身体機能や活動能力を詳しく評価(検査)する技術が学生にあるか、総合的に査定されます。評価技術テストを合格することは学生にとって重要ですが、もっと重要なことは、自分の知識や技術が現場に出て通用する水準にあるか自分自身でチェックし、そして、評価技術テストに向けてその水準に少しでも近づけるよう練習を積み重ねることにあります。教員は、学生自身が技術に関する課題を見つけ、それを克服するために自らトレーニングすることを期待しています。

大学内で学ぶことができない臨床的な実践力を身につけるための授業が学外実習です。広島県内外の各施設に出向いて実習しています。

臨床実習教育は、理学療法士として医療・福祉・保健領域などで、あらゆるニーズに対応できる人材の育成を目的としています。学内で学習した知識・技術・資質を臨床現場において再確認し、理論を臨床に結びつける重要な場面(機会)となります。

臨床見学実習は、初めて臨床の中に身を置くことにより、自分が将来なろうとしている理学療法士の姿やリハビリテーションを行っている対象者を身近に接することで、仕事へのやりがい、使命感、責任を感じ取るための実習です。

初日の実習を終えて一番感じたことは、自分から積極的に利用者さんに話しかけることができなかったこと。大学生として、人から言われてから行動するのではなく、自分から積極的に行動できるようになりたい。利用者さんに話しかけるタイミングや話題の選択などが難しかった。

実習3日目では、利用者さんとのコミュニケーションをとることに慣れてきて、会話を継続することができるようになった。理学療法士の仕事見学の中で、身体の動きをどのように捉えていくのかを勉強させてもらったが、解剖や生理学、運動学などの知識がほとんどないため、理解することが難しかった。これをきっかけに、しっかり勉強していきたいと思った。

臨床評価実習Ⅰでは、授業で学習した検査・測定法を用いて、対象者に実施する能力を養います。実習目標は、適切な言葉使いや態度で対象者に接することができること、安全に配慮して、基本的な検査・測定を対象者に実施できることです。

臨床評価実習Ⅱでは、主に授業で学習した検査方法を用いて評価を行い、問題点を抽出する能力を養います。実習目標は、適切な言葉使いや態度で対象者に接することができること、基本的な検査・測定を対象者に実施できること、実施した検査・測定結果を評価し問題点を抽出することです。

総合臨床実習では、対象者に応じた評価、理学療法プログラムの作成、基本的理学療法治療技術を実施できる能力を養います。実習の目標は、対象者に応じた評価を実施できること、基本的な検査・評価を実施できること、基本的な理学療法治療技術を実施できることです。さらに、理学療法の効果判定および理学療法プログラムの修正ができることです。

地域理学療法実習では、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションを始めとした在宅系サービスにおける理学療法士の業務を体験し、医療機関・施設内(入院・入所)におけるリスク管理、目標設定などとの違いを学修します。

理学療法学専攻の教員が実践している社会活動を学生は身近に知ることができます。また学生自身もアシスタントとして参加することで、理学療法士が社会に求められている役割を具体的に体感することができます。

東広島市、東広島市社会福祉協議会、広島国際大学が共同で協議会を設立し、東広島市民の健康増進に係る企画とその運営を行っています。その第1弾として、まずは大学の所在する黒瀬町民をターゲットに、自らがフレイル予防に取り組める市民となることを目指す「フレイル予防サポーター」の養成を開始しています。将来的にはフレイル予防サポーター養成講座の講師となれる、「フレイルアドバイザー」の養成も行います。

大学のある地区内に、住民自治会を中心とした高齢者通いの場(ふれあいサロンやまぶき)に、本学科の教員も開設時の話し合いから参加させていただいています。通いの場の一参加者として、時にはアドバイザーとして、また時には弟子として?地区の高齢者と楽しく過ごさせてもらっています。夏期、冬期の休業期間には学生も参加し、体操や調理、囲碁などを一緒に楽しんでいます。

2018年度から毎年10月に東広島市民(黒瀬町民)を対象に、リハビリテーション学科(理学療法学専攻、作業療法学専攻骨、言語聴覚学専攻)と医療栄養学科の共同で、体力測定会を実施しています。骨格筋量や各種運動機能、認知機能、口腔機能、言語機能、食習慣などを測定・確認し、その場で教員が生活における改善点などをアドバイスしています。各専攻の学生も測定の補助員として参加し、臨床実習前に直接住民の方と触れ合える絶好の機会となっています。

産後のお母さんに、肩こりや腰痛、尿もれなどの産後によくある症状に対する簡単な運動や、正しい育児動作(抱っこ、授乳)をお話しています。多くの参加した方が、体が軽くなった、抱っこが楽になった、とおっしゃいます。

私の専門「妊産婦に対する理学療法」は日本ではまだ発展分野ですが、卒業生の中にはこの分野で積極的に働いている人も増えています。今後も地域での活動を通して、症状に悩む女性の力になりたいと思います。

パラアスリートは本学在学生である青木涼選手 (短距離)と広島県在住の白砂匠庸選手 (やり投げ)とは、東京パラリンピック出場を目標に、目標をかなえるべく一緒に取り組んでいます。また、実業団はハンドボール選手、そして高校と大学の女子バスケットボール選手ともアスレチック・リハビリテーション、コンディショニング、トレーニング、パフォーマンス向上を目的とした取り組みを行っております。

ハンドボール、バスケットボール、陸上競技、そして野球などのパフォーマンス向上およびスポーツ活動復帰、そして障害予防のための動作解析・筋活動解析

毎年、健康福祉まつりや健康フェアなど健康関連イベントに学生と一緒にブースを出展しています。東広島市健康福祉まつりでは、地域の理学療法士と作業療法士、言語聴覚士と協力して健康増進に関するイベントを行っています。また、学生も一緒に参加することによって、臨床で働いている先生方との交流も深めることができます。

卒業研究は、各分野の第一線の研究者である各教員の研究室に所属して、独創的なあらゆる研究を行うことができます。

理学療法では、怪我や病気に続発する痛みや運動機能制限といった機能障害の予防・改善を目的とした治療を行います。私たちは、スポーツ選手や若い女性に多い前十字靭帯損傷および再建術後に着目し、続発する機能・構造障害(関節可動域制限、疼痛、軟骨・半月板変性など)の自然経過や、発症メカニズムを研究しています。さらに、成長期の過少・過剰な運動が、骨格や関節形成に及ぼす影響を解明することで、将来の運動器疾患の予防の開発を目指しています。

私たちが行動するとき、何かを感じるとき、あるいは何もしない時でも、あらゆる状況で脳は活動しています。目には見えない脳の働きを、脳波計や近赤外分光装置を使って可視化し、あらゆる運動・行動時の脳機能の解明を試みています。これにより、脳損傷による運動機能障害の理学療法に役立てることができます。

東広島市や社会福祉協議会と協力して、東広島市市民や黒瀬町町民の健康に関するアンケート調査や「通いの場」の参加者を対象としたフレイル状態と心身機能、栄養状態に関する横断研究や介入研究を進めています。地域在住高齢者のデータを継続的に収集し高齢者のフレイル対策に貢献できる研究に努め、地域住民の健康寿命の延伸を目指しています。また、地域理学療法や高齢者理学療法に興味のある学生は、実践的な研究を経験することができます。

女性は生涯を通じて女性ホルモンの影響を大きく受けやすく、特に妊産婦では特徴的な姿勢や動作となり、腰痛や尿もれなどの症状が出やすいことがわかっています。しかしこれらの研究は多くは海外で行われたもので、日本人を対象としたものはまだとても数が少ないです。私はウィメンズ・メンズヘルス理学療法を専門として妊産婦の姿勢に着目した研究を行っており、学生の卒業研究でもこの分野の内容を実施しています。

関節痛、腰痛、そしてスポーツ外傷の発症には個人特有の運動・動作パターンが関わっています。私たちは、三次元動作解析機器 (全身用、上肢肩甲帯用)、筋電計、足圧分布測定機器を用いて、外傷につながる運動・動作パターンと神経筋活動を明らかにし、具体的な予防法と治療法を確立するため研究を行っています。

スポーツ理学療法は、レクリエーションレベルから高い競技レベルまで様々な対象者がスポーツ活動でよいパフォーマンスを発揮できるよう支援する一面をもっています。したがって、手術後のリハビリテーションのみならず、スポーツ活動実践にあたってのリコンディショニングや外傷予防も重要な研究テーマとなります。研究室では、女子バスケットボール選手の膝の外傷発生メカニズムと予防に焦点を当てた研究を実施しています。

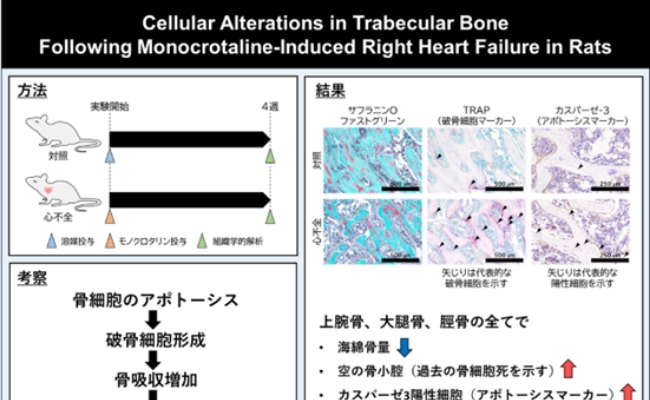

骨粗鬆症は、骨強度(骨密度+骨質)の低下をきたし、わずかな衝撃で骨折をする状態です。骨折は、自立した生活を困難にし、生活の質を著しく低下させるきっかけになります。我々は、骨粗鬆症性骨折に着目し、続発する機能・構造障害の自然経過、運動機能の回復に必要な条件や再骨折に影響する因子を研究しています。さらに、これらの運動機能の回復に必要な条件や再骨折に影響する因子を解明後に、適切な運動療法を行い運動機能回復や再骨折予防に必要な治療法を確立するために研究を行っています。

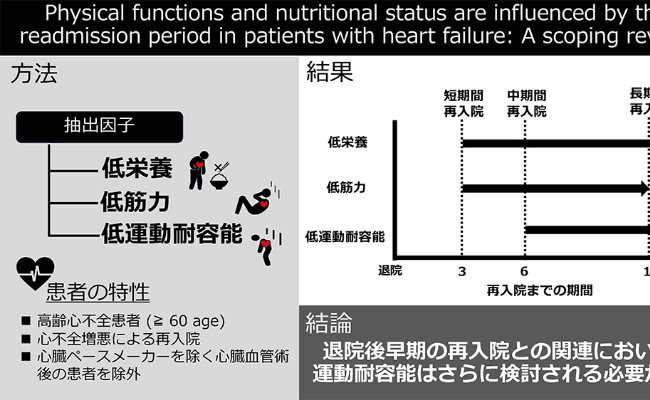

心疾患の有病率は、近年、減少傾向にあるものの、未だに我が国での死亡の原因の第2位となっています。我々は、心不全患者を中心とし、入院中の運動機能の回復に必要な条件や再入院に影響する因子を研究しています。また、心疾患患者は運動によるリスクが高いため、その他の疾患と比べてきめ細かな運動処方が必要です。そのため、入院中の運動機能の回復に必要な条件や再入院を明らかにし、心拍数などを用いたオーダメイドの運動強度の設定の開発や治療法を確立するために研究を行っています。