広国市民大学「数学のひろがり55」開催!

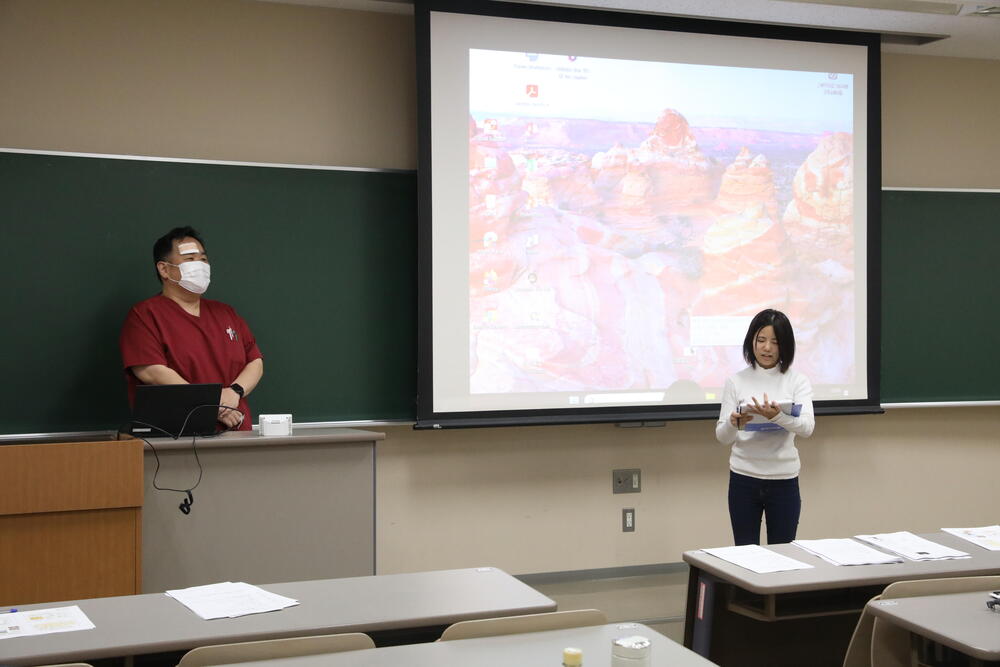

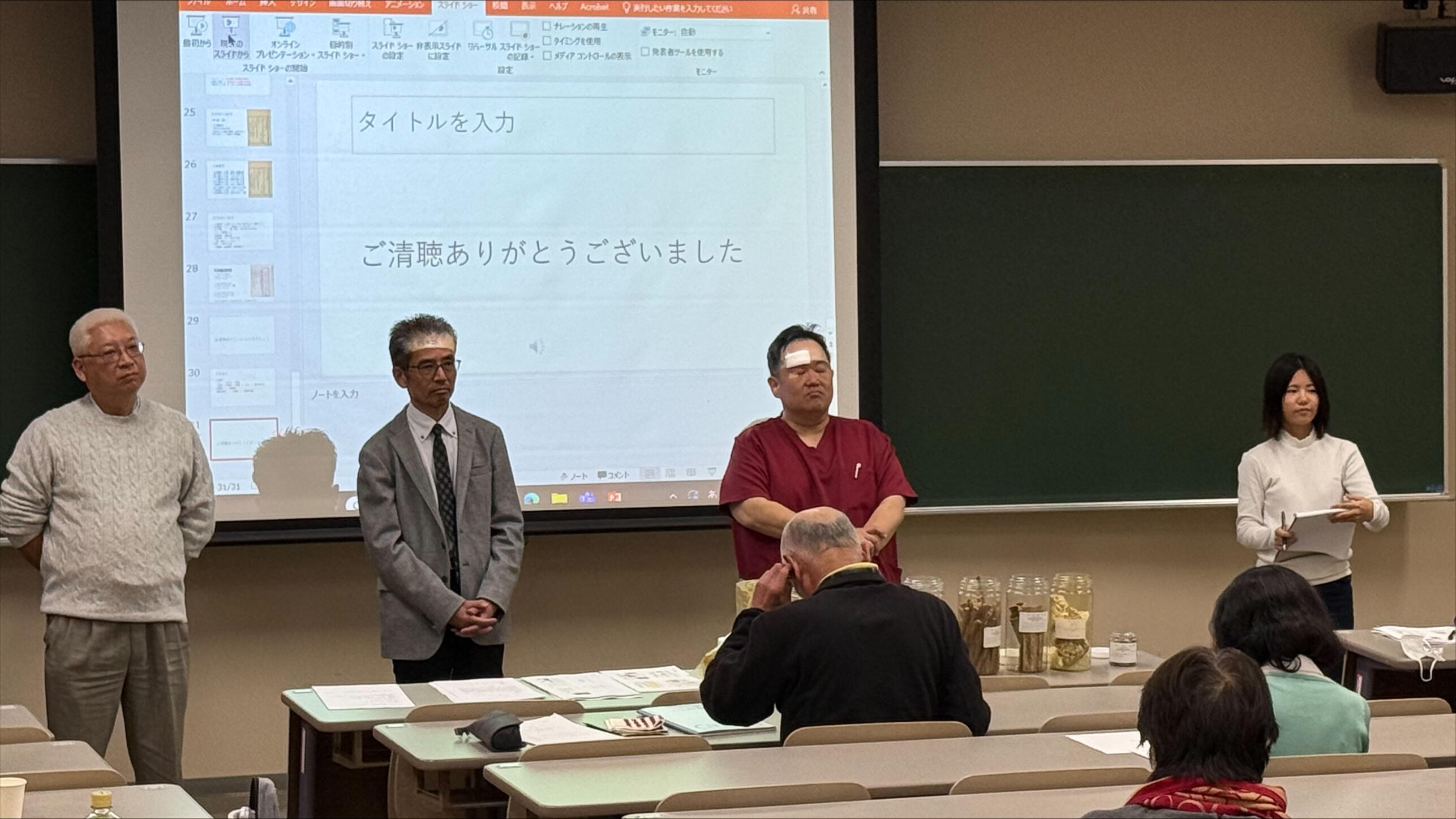

11月15日、数学公開講座「正倉院と薬学、医療、数学」を開催しました。正倉院をテーマに薬学部の金子哲夫先生、看護学部の糠信憲明先生、西来路が講演しました。司会は薬学部2年で呉キャンパス大学祭実行委員会の前委員長の山口ユウナさん、撮影は薬学部2年で呉写真部部長の沖川萌笑さんが担当しました。参加者が熱心で、多くの質問が出て、活発な議論が繰り広げられました。

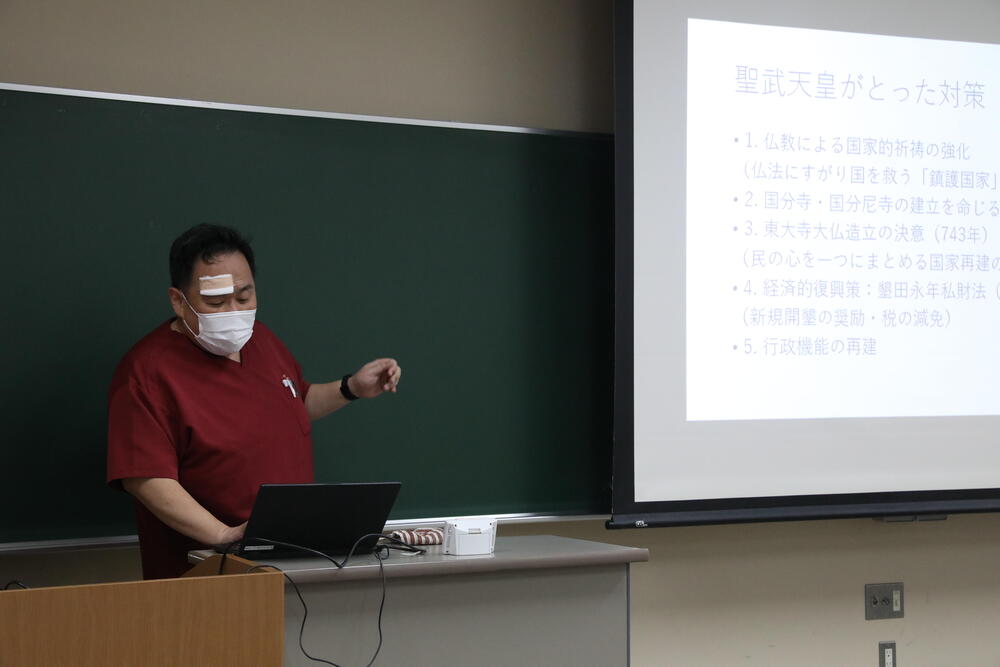

まず、「研究室にぬいぐるみがある」糠信先生が、奈良時代の感染症、天然痘、麻疹、赤痢、マラリア、ハンセン病について講演しました。生きること自体が今より難しい時代、なんとか"よりよく生きよう(well-being)"とする人々の営みがありました。

次に、「薬草園でお花を育てている」金子先生が、正倉院に保存された薬と毒、種々薬帳に記載された60種類の生薬について解説しました。1200年以上にわたり地上の倉に保存され続けてきた生薬は、世界に誇るべき貴重な文化遺産です。金子先生からは甘草湯が振舞われ、参加者は生薬を体験できました。

最後に、「授業で『可愛くてごめん』を歌った」西来路が、万葉集に九九が登場することを紹介しました。奈良時代は平仮名がありません。漢字で音を表していましたが、「十六」と書いて「しし(獣)」と読ませたりしています。

参加者の感想です。

・どの講座も興味深く、さすが専門家だなと思わされる内容でした。奈良時代も切り口によってこのように見えてくるということに驚きました。

・自分達は、歴史を知っているので当たり前のように感じていたことが、浅い知識の断片しか知らなかったとわかりました。専門家の先生の深い知見を聞けて、新鮮な気持ちで考えることができました。

・異業種交流は知的好奇心をくすぐる好企画でした。司会の山口さんの講師紹介も秀逸でした。Q&Aがあったのもよかったです。

・今日いただいた心地よさは、先生方と学生の温かい交友関係の心地よさと学問の心地よさのミックスだと思いました。

講師の先生方と司会者の感想です。

・公開講座の司会を務める機会をいただき、大変良い経験になりました。緊張はしましたが、会場の皆様に温かく見守ってくださり、落ち着いて進行することができました。(山口さん)

・種々薬帳をあらためて読み解く中で、生薬の成り立ちや価値観の違いなど、普段の教育や研究では見えにくい側面に気づくことができ、私自身にとっても大きな学びとなりました。(金子先生)

・山口さんの司会で教室の空気が温かく、柔らかくなったのが印象的でした。話したいことが多すぎてまとまりに欠いた部分もありましたが、ご参加くださった方々が様々な質問をしてくれ、話を深める機会となりました。感謝しています。(糠信先生)

・金子先生、糠信先生のご講演が興味深く、山口さんの司会が親しみやすく、質問も沢山出ました。私も笑いあり、納得あり、の講演にできたように思います。全員参加型の新しい公開講座になりました。(西来路)

次回の公開講座は1月24日「正規分布入門に向かって」です。お楽しみに。

記事作成:西来路文朗(薬学部教員)

写真撮影:沖川萌笑(薬学部2年)、西来路文朗

最終更新日:2025.11.28